BTC/HKD-2.41%

BTC/HKD-2.41% ETH/HKD-4.86%

ETH/HKD-4.86% LTC/HKD-2.55%

LTC/HKD-2.55% ADA/HKD-4.58%

ADA/HKD-4.58% SOL/HKD-1.73%

SOL/HKD-1.73% XRP/HKD-5.33%

XRP/HKD-5.33%

齊澤克

我們的媒體愈發著迷于人類大腦和數碼機器直接連接所展示的“后-人類”圖景。讀者需注意到,這正是熱議的“神經鏈接”和新紀元蒙昧主義宣稱的獨一性,即共享意識的神圣全球空間。但獨一性的某一方面被流行科學的考量完全忽視:獨一性的最終崛起也將帶來——我們不得不稱之為——后-人類資本主義。

通常人們認為資本主義是歷史性的,而我們的人性,包括性別差異在內,更加根本,甚至是非歷史性的。然而,我們今日見證的正是把向后-人類的轉變融入資本主義的企圖。事實上,新的億萬富翁領袖如馬斯克正是致力于此。他們的預測如同“老生常談”——在“人類”資本主義的框架內資本主義正走向終結,他們談論的轉變是從“人類”到后-人類資本主義的轉變。

獨一性向我們提出了難題:誕生中的“后-人類”資本主義將如何運作?目前的資本主義意味著對勞動者的剝削,它將如何繼續剝削我們呢?為了破解這個難題,我們必須將享樂的維度引入到對獨一性的考量中。依據力比多的觀點,獨一性難道不是強烈享樂、狂喜入迷的空間,在其中我們不再被自身有限的束縛所阻礙,因此可以充分地享受?那么力比多剝削從何處下手?把這個問題簡化到極致,答案是大他者征用我們的享樂,我們服務并供養“系統的享樂”。

為了恰當地理解這個主張,超越下列兩者的簡單并列至關重要:享樂的勞動和商品生產的勞動,亦即生產剩余享樂和生產剩余價值。兩者間的關系不只是形式上的相同;它們是同一總體性的不同時刻,意味著它們的關系是一種相互蘊含:每一個都以自身的方式作為另一個的時刻。因此,我們有勞動的享樂(從放棄享樂的努力工作中獲得的享樂)和享樂的勞動。

首先要注意到的是經濟剝削,它被理解為剩余價值的生產,只能在被剝削者的享樂的維持下運行:“主人的話語并不掩飾它是什么或者它想要什么,它實際上隱藏的是剝削和享樂間的聯系,通過享樂的生產完成了權力關系的再生產”。簡言之,主人撒些享樂的碎屑給奴仆來收買他們才能施加統治。這種享樂有兩種對立的主要形式:我直接享受對所服侍主人的臣服,由此獲得了安全和生命的意義;或者,主人隱秘地操控我——允許我在他的視線外時違反他的禁令,他知道這類小小的譖越將使我滿足。如此將我們帶回到拉康對黑格爾主奴辯證的批判性閱讀,拉康指出享受的不是主人而是奴隸:

“黑格爾告訴我們,奴隸出于對死亡的恐懼而放棄享樂所服從的勞作,正是其通向自由的道路。無論或心理層面,沒有比這更加明顯的誘惑。奴隸輕易地獲得享樂,由此解脫于繁重的勞作。”

加密托管公司Copper首席營銷官Nick Goode離職:8月23日消息,據彭博社消息,位于倫敦的加密資產托管公司Copper Technologies Ltd. 的首席營銷官Nick Goode已離職,此舉標志著該公司高層的又一次離職。Goode在2022年7月加入Copper,之前曾在Revolut Ltd. 和 Sage Group Plc擔任職務。Copper表示,Goode的主要任務是引導公司進行品牌重塑,而這一任務現已完成。

此前,公司首席運營官Sabrina Wilson和首席法務官Carly Nuzbach Lowery也已離職。今年3月,Copper宣布將裁員最多15%,即300人中的45人,并結束與 State Street Corp. 的長期許可協議,隨后停止了其企業業務。[2023/8/24 18:18:23]

關于拉康的觀點,也許我們應該重讀黑格爾的現象學中的著名段落——有關欲望、享樂和勞動三者間的相互關系:

“欲望卻為自身保有其對于現象之純粹的否定,因而享有十足的自我感。但是也就因為這樣,這種滿足本身只是一個隨即消逝的東西,因為它缺少那客觀的一面或持久的實質的一面。與此相反,勞動是受到限制或節制的欲望,亦即延遲了的滿足的消逝,換句話說,勞動陶冶事物。對于對象的否定關系成為對象的形式并且成為一種有持久性的東西,這正因為對象對于那勞動者來說是有獨立性的。這個否定的中介過程或陶冶的行動同時就是意識的個別性或意識的純粹自為存在,這種意識現在在勞動中外在化自己,進入到持久的狀態。因此那勞動著的意識便達到了以獨立存在為自己本身的直觀。”

我們應該對“勞動是受到限制或節制的欲望”的主張添加拉康式扭曲:gehemmt也包含“抑制、阻止、阻礙”的意思,所以我們應該賦予這些詞語整體所有的弗洛伊德主義的分量,尤其考慮到欲望的壓抑到對壓抑的欲望的反轉。假如享樂的阻礙和推延本身產生了一種享樂?異乎尋常的是,馬克思的“勞動價值論”顯示出它與弗洛伊德的“無意識勞動理論”核心部分的相同:夢的無意識“價值”僅僅是“夢-工作”的產物,并非來自“夢-工作”在其上進行轉化活動的“夢-思想”,同理商品的價值是施加于它的工作的產物。此處的悖論在于,一個夢正是通過“夢-思想”的加密、編譯進夢的紋理產生了恰當的無意識內容。弗洛伊德強調一個夢的真正秘密不是它的內容,而是形式本身,“夢-工作”不只是夢的“真正信息”的偽裝過程;夢的真正核心,即無意識愿望只能通過那個偽裝過程來銘寫自身,所以當我們將夢-內容反譯出夢中表達的“夢-思想”,我們錯失了夢的“真正驅動力”。簡言之,偽裝過程將夢的真正秘密銘寫進自身中。

以下是“勞動享樂論”的核心機制:剩余享樂由壓抑本身產生,通過將“夢-思”想編碼呈現為夢,或者更直接地說,對愉快的棄絕變成了棄絕本身的愉快。這個過程中有三個步驟:首先,存在一些直接愉快的形式;接下來,我們被迫放棄這種直接的愉快;最終,放棄、壓抑的勞動派生出它自身的剩余-愉快——這個過程的縮寫公式就是P-L-P’,也就是愉悅-壓抑的勞動-剩余愉快。設想一個關于強迫癥儀式的簡單例子:一個強迫性神經癥患者發現自己的某些欲望難以忍受并和它們抗爭,因此他為了將那難以忍受的欲望困住,建立了自我懲罰的儀式……通過痛苦地鞭打我自己來抗爭我那罪孽的性欲望,但接下來我開始享受自我鞭笞本身,因為它通過一種否定的形式提醒了我——被禁止的欲望依然在我體內活躍。

BonqDAO攻擊事件黑客已將約49.4枚ETH轉至EOA 賬戶地址 0x9ec:金色財經消息,據CertiK監測,BonqDAO攻擊事件黑客已將約49.4枚ETH轉至EOA 賬戶地址 0x9ec。目前資金已被轉換為約8.2萬枚DAI。[2023/3/14 13:03:18]

所以再一次,剝削是如何在此下手的?根據力比多經濟學,應該著手于調用驅力和欲望的區別。資本主義自身的欲望并不等同于資本家的欲望。后者是所有病態偏差的多樣化:它可以是欲望復仇、囤積財富、擴張建設和生產更多,或者其它任何事物,然而資本主義自身的欲望是一種通向擴張再生產的單調驅力。

為了避免一種新的有靈論,我們仍然要查究這些非-主觀化欲望的更加精確的狀況。盡管它是非-主觀的,但它依然作為某種東西在起作用——預設了主體性,因為主體性只有在前者的預設下才能活動。

這又把我們帶回到馬克思。近來某些最佳的《資本論》解讀將重心從第一卷轉移到處理資本流通的第二卷。為了闡明這個循環的結構,他們參考了生命的范疇,如同它被部署于黑格爾主觀邏輯的第二部分中那樣——并非來自自然哲學的生命,而是純粹邏輯結構中的生命,作為“第二自然”的生命,緊隨主觀三元組——概念-判斷-三段論——而來的概念的客觀自我再生產運動。如此解讀背后的論斷是,資本的自我運動、“生命”是黑格爾關于絕對概念,是絕對理念的現實基礎:自我運動中的資本是黑格爾式絕對主體的現實性。我發現這種解讀盡管清晰明白,但依然是成問題的,它不得不把無產階級革命——也就是掙脫資本主義——從辯證法中移出到非調停的徹底他者性中。更進一步,運用有些簡化的拉康術語,這種解讀的問題在于其前提——認為資本是一個實存的大他者,而非這樣的大他者:它僅僅作為主體的虛擬指涉點持存,主體感到它仿佛存在那般行動。

馬克思描述的前-數碼資本主義的運作中,驅力和欲望間的張力仍然完全有效:資本的驅力不同于服務資本自我再生產的個體資本家的欲望。在力比多層次,剝削等同于為大他者的享樂服務。主體的欲望屈從于大他者的驅力,因此就算我經受痛苦,我也接受,只要這種痛苦能為大他者提供享樂,也就是資本擴張自我再生產的無窮驅力。資本的無限自我循環寄生于我的有限欲望。這種享樂無疑不是心理化的;它是非人格化的,是客觀社會性的資本結構中的一個時刻,但盡管如此,它不僅僅是客觀的。它的前提是單個主體把它當做一個虛擬指涉點,跟象征大他者是虛擬的同一個道理:一個非心理化的實體只能作為主體和他們活動的虛擬折射點存在。但是,單一性——也即我直接沉浸其中的大他者的集體性空間——當中所發生的,正是那個將主體欲望從大他者的驅力當中分離出來的間隙坍塌了。

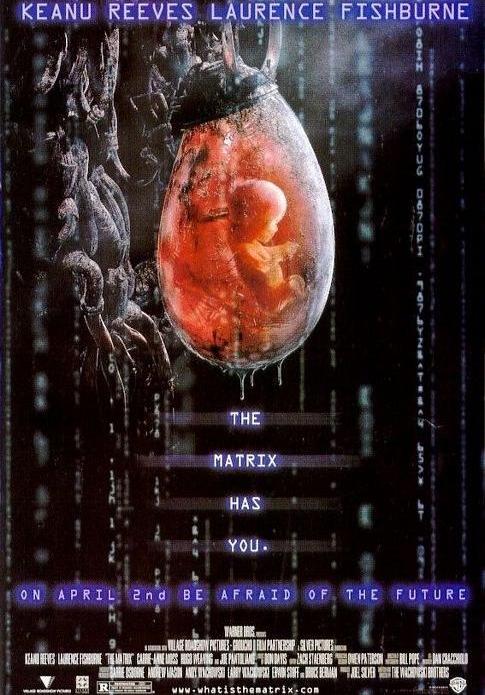

黑客帝國精準地上演了如此情形。黑客帝國

去中心化計算網絡Flux推出去中心化WordPress的Beta版本:金色財經報道,去中心化計算網絡Flux推出去中心化的Word Press Beta版本,允許企業、開發人員和其他用戶在去中心化的Flux云基礎架構上運行他們的Word Press網站。[2023/2/28 12:33:37]

的前提是我們生活其中的現實是母體呈現的虛假現實,如此恰當以至于我們實際上被化約為被動狀態的活電池,為母體供能。因此,影片的獨特沖擊并不在于它的中心觀點,而是在于中心圖像:數百萬人類在水箱里過著幽閉恐懼式的生活,為了給母體生產能量持續活著而保持存活。那么,當某些人從于母體控制的虛擬現實的沉浸中“覺醒”時,這種覺醒并沒有開啟進入外在現實的廣闊空間,而是讓他們驚恐地意識到封閉情形,在其中我們每個人實際上只是一個胎兒樣的生物,浸泡在羊水中……這般徹底的被動性是終極的倒錯幻想,即如下觀念:我們根本是大他者的享樂工具,如同電池那樣,我們的生命物質被吸干。

真正的力比多之謎位于這個裝置中:為什么母體需要人類能量?一種單純的能源方案,顯然是無意義的:母體可以輕易地找到另外一種,更加可靠的能量來源,不再需要極其復雜的布置虛擬現實以此來協調數百萬個人類單元。唯一符合的答案是母體以人類的享樂為食。在此我們返回到那個基本的拉康式論斷,大他者自身遠非一個匿名機器,而是需要源源不斷的享樂流入。

以下便是我們該如何顛倒電影所呈現事物的狀態:電影中我們覺醒進入真正情形的那一幕所傳達的實際上正是相反的一面,即正是那最根本的幻想維持著我們的存在。并不是我們只為大他者之享樂而勞作而自己卻不享受。相反,我們恰恰在享受,甚至是激烈地,正是這種享樂被大他者被征用,后者可能是消費主義剝削活動中的資本,剝削國民的國家官僚系統,并且,當我們享受地沉浸于獨一性中時,它以同樣的方式剝削我們。

現在我們來到了母體中剝削運行的悖論。母體從諸個體中吸取的享樂沒有使諸個體獲得自由。不斷向母體提供享樂讓他們從中得到的,是不斷增長的負債狀態:個體被吸走越多享樂,他們就欠下更多債務。基于此,主體的異化也能通過一種無限債務得到規定。在異化中,主體是構成性的負債,被一種永遠無法還清的債務所纏繞,或者說無論如何,這種債務的償還是一種無限的任務。這種狀況類似于國家本身:自從資本主義的崛起,國家通過負債再生產自身。在此我們有了一個歷史辯證法的絕妙例子,即某種東西發端于資本主義初期,但直到今天才出現——普遍債務。

馬克思寫道“隨著國債的產生,不可饒恕的罪惡,已不再是褻瀆圣靈,而是破壞國債的信用了。”

難道這些句子不是比以往任何時候都要實際?記住在希臘經濟危機中,一切都是關于債務,當然只能通過更多債務來“解決”。從被剝削工人到負債個體的轉變將帶來激烈的后果:將引發階級意識,也就是被剝削工人到清楚自身革命性歷史角色的無產者的轉變。這幾乎是不可能的,因為他們的債務將他們個體化:“新自由主義資本主義塑造了由它主宰的非對稱階級斗爭。只有一個階級聚集在金融、信用權力和作為資本的貨幣周圍。工人階級不再是一個階級。工人的數量自1970年代以來獲得了可觀的增長,但他們再也構成不了一個階級,并且再也不能構成一個整體。工人僅擁有一種社會性和經濟性存在”

瑞銀將上市首只基于區塊鏈的數字債券:金色財經報道,瑞銀集團將上市首只基于區塊鏈的數字債券,該三年期債券價值約 3.7 億美元,票面利率為 2.33%。瑞銀表示該債券是首個來自銀行機構的,將在數字交易所上市、交易和結算的債券,且與普通債券具有相同的結構、法律地位和評級。該債券將在 SIX Digital Exchange 基于區塊鏈的平臺上發行,并在 SDX 和 SIX Swiss Exchange 進行交易。[2022/11/4 12:16:07]

——不再有一個無產階級,而只有負債的諸個體,只對債務負責。阿爾都塞的公式——意識形態是一種質詢,將個體轉變為主體——因而發生了反轉:意識形態詢喚主體,使后者變為個體。

那么,獨一性也會如同《黑客帝國》中的母體那樣運作——作為一種靠我們的享樂為生的實體?有很好的理由支持這種可能性。所有對獨一性的描述事實上都指向一個徹底異化的結構,一個新型的神圣大他者崛起,主體完全沉浸于其中,以至于主體的活動重合于獨一性自身的活動。。

《黑客帝國》

馬克思寫道,隨著大型工廠、機械工業的出現,物質現實中進行的生產形式切合于資本主義的結構:工人不再是工匠,即個別地使用他的工具在某些材料上施展工作;而是機器的附件,養護它以使它平滑運轉;在相同意義上,工人是資本的一個附件。依照同樣的方式,獨一性的形式難道不是一個這樣的根本異化的結構——在其中主體被徹底地剝離了所有內容,包括它的內在生命?

我們應該將獨一性和資本的并列關系推向更遠。GerardLebrun提及了馬克思所呈現的資本的“迷人圖像”:“一種好無限和壞無限的怪異混合,好無限創造了資本的預設和其增長的條件,壞無限永遠沒有停止對資本危機的克服,資本在危機中發現了自身本質的限制。”

事實上,我們在《資本論》中發現了關于資本流通的黑格爾式描述:

“在G-W-G流通中,商品和貨幣著二者僅僅是價值本身的不同存在方式:貨幣是它的一般存在方式,商品是它的特殊的也可以說只是化了裝的存在方式。價值不斷地從一種形式轉化為另一種形式,在這個運動中永不消失,這樣就轉化為一個自動的主體/…/價值時而采取時而拋棄貨幣形式和商品形式,同時又在這種變換中一直保存自己和擴大自己;價值作為這一過程的擴張著的主體,首先需要一個獨立的形式,把它自身的同一性確定下來。它只有在貨幣上才具有這種形式。因此,貨幣是每個價值增值過程的起點和終點。”

注意到黑格爾式的指涉如何充斥于這里:伴隨著資本主義,價值不僅僅是抽象的“沉默”普遍性,即商品的多樣性之間的物質性連接;它從消極的交換媒介變成了整個過程中的“活躍因素”。不再僅僅是被動地承擔現實存在的兩種不同形式,它顯現為這種主體——“天生具有一種自身的運動,穿越自身的生命進程”。它從自身中區分出自身,設想它的差異性,然后再克服這種差異:整個運動是它自身的運動。在這個精確意義上,“不再是單純地表征商品間的關系,它進入了/…/和它自身的私有關系”:它關聯于它的差異性的真相是它的自我關聯,也就是,資本在它的自我運動中回溯地“揚棄”了它自身的物質性條件,將后者變為自身“自發擴張”的從屬時刻。這是純粹黑格爾式的筆調,它設置了它自身的預設。

美國參議院民主黨人:加密貨幣礦工應該使用零碳能源:6月18日消息,美國參議院民主黨就加密貨幣礦工的排放致函白宮;美國參議院民主黨人表示,加密貨幣礦工應該使用零碳能源。(金十)[2022/6/18 4:36:04]

引用段落中至關重要的是這個表達“一個自動的活躍角色”,是馬克思描繪資本特征的德語詞匯的不充分翻譯,一個“自動的主體”,一種矛盾修飾法將鮮活的主體性與僵死的自動性合并。這就是資本:一個主體,但不是活的,而是自動的。黑格爾能夠想象這種“怪異的混合”嗎?它被龐大的“偽無限”捕獲,是一種主觀的自我調停和回溯地設置預設的過程,也是一種變為異化物的主體。

再一次,難道這不同樣適用于我們終將沉浸其中的獨一性?獨一性會是“自動的主體”的新版本?我們應該把這個并列推向極致:作為一種自動主體的資本形象是內在于資本運動的一種意識形態幻想,同樣的,作為我們參與其活動的一種神圣宏大-主體的獨一性的形象是另一種意識形態幻想。獨一性并不意味著我們在大他者中的異化:獨一性發生于實在界。然而,主體不僅會沉浸于獨一性,也會根本的異化于獨一性,難道此處的“分離”不正發生于無意識自身與純粹主體($)之間?簡而言之,難道虛擬大他者不能使我們獲得與數碼大他者的最小分離?難道象征界不正是最小的分離形式?

顯然,問題在于我們應對數碼網絡時,這兩個維度趨于混同,因此我們傾向于投射到數碼機器上,后者是物質現實的一部分,象征大他者的一個層面,我們把它看做“想必知道的主體”。為了對抗這種混淆,那兩個維度必須保持分開,也就意味著數碼大他者必須如其所是的被對待,即為一個巨大的盲目運轉的愚蠢機器。

總之,居于獨一性的人類參與者自動的將實際的數碼大他者與象征“大他者”合并。兩者暗地里重合:實際的大他者被提升至象征大他者,并且被感知為一種象征權力的形象,是一個神圣合作者或者我居住的空間。因此,意識形態批判的首要任務是將獨一性去-升華,重新引入兩個維度之間的距離,將數碼大他者還原為一種盲目機器的愚蠢,剝奪它那秘密主人的光環。

簡而言之,獨一性的形象應該被去-崇高,被剝奪原物的尊嚴。

但是,我們如何將下列兩者結合——將獨一性去-升華和剝奪其類-神圣地位的迫切需要,以及Tomi提議確立從壓抑到全新力比多經濟學的轉變,也就是壓抑到崇高化的改變?“在壓抑的主宰中,唯一可能的改變是客體的變化,但不是‘客體內在的變化’”(221)。應當給予這些句子本身完全的黑格爾式尊重,回想黑格爾關于經驗(Erfahrung)的斷言,不僅是我們對客體的知覺發生了變化,客體本身也發生了變化。那么這種變化是如何奏效的?主體對客體做了什么?不再是壓抑,壓抑指的是我們從一個客體到另一個的力比多投注的抑制性置換,取而代之的是主體激活了崇高化——相同的客體被“提升到了原物的尊嚴”,即不可能-實在的欲望客體。

但這里是否有兩種崇高化,“好”的和“壞的”,后者指將資本升華成一個神圣原物——通過我們或我們的活動來自動地再生產自身的跨-人類怪物?兩者間存在著細微差異:“壞”的崇高化中被升華的不是具體的力比多客體或實踐,而是那個擁有異化力量的全球空間,后者力比多式和/或經濟式的控制我們的生活和剝削我們。

為了闡明兩種崇高化模式之間的區別,我們必須進一步說明從壓抑到崇高化的轉變,Tomi把這個轉變的特征描述為從寄生于有限的無限到作為有限變形的無限:“如果壓抑代表著一種無限對于有限的寄生和關于主體異化的剝削,那么崇高化的基礎是一種相反的寄生,也就是有限寄生于無限”。寄生意味著,一個有限的平凡客體寄生于無限的原物。所以,再一次,在“壞”的崇高化中,獨一個體沒有被提升到原物的尊嚴;它們只不過被還原為原物的永恒循環運動中的一個消逝時刻,從一個表象形式轉到另一個。相反,在“好”的崇高化中,處于其根本有限的獨一客體代表著原物,也就是寄生于無限。就像在愛情中,獨一的平凡個人盡管懷有各種她或他的缺陷,卻變成了我不可動搖的力比多投注固定點。這兩種崇高化的形式自古以來是眾所周知的:“壞”的是如下傳統智慧——所有現象都在流逝,唯一的實在物是所有事物都消失于其中的深淵,另一方面,“好”的被基督教關于愛的概念完美概述——激烈地將獨一主體特權化,一種排他性的愛,把極度的失衡引入宇宙。

即便如此,倒轉寄生的公式本身是不充分的。以生產為目的的資本主義生產有效運作的前提是它被工人經驗為生產是為了滿足他們的需要,也就是外在的目的論式。因此就是資本家使得無限寄生于有限,以此“有限化”工人。接下來,在共產主義中,不再是單純的有限寄生于無限,而是一種不同的有限——作為主體本身的有限,自我增強生產力的回環,同時不要忘記“主體”在其根本概念中是獨一實體——排除了現實多樣性的大寫的一。這就是為何“以生產為目的的生產”,并不是為了滿足工人的需要,不僅是一種資本主義異化的形式;它也規定了共產主義,在其中生產是為了自身的利益,以便實現我們的創造性潛能。換句話說,“壞”的崇高化的問題在于寄生于短暫有限的無限是黑格爾所說的“壞無限”的一個例子。

當我們超越異化,關于主體如何再次占用異化的物質,并非基于充當馬克思模型的尋常“黑格爾式”意味,擁有獨一否定性力量的主體性必定完全地主張,把這個任務識別為異化物質自身的工作。去-異化中發生的只是異化的再加倍,如此構成了拉康的分離。如果異化已經代表著大他者分離于主體,那么在此誰和誰獲得了分離?大他者從自身中分離。它變得去物質化、不一致、缺乏根基、循環著運動、被各種對抗穿透。在此,我們再一次遭遇了黑格式的懸殊主題:將異化再加倍意味著主體和物質的懸殊被反射回物質本身,也就是它與自身的懸殊。

原文鏈接:

https://thephilosophicalsalon.com/the-libidinal-economy-of-singularity/

SamoTomi,TheLabourofEnjoyment,Berlin:AugustVerlag2019.括號里的數字代表這本書的頁碼。

JacquesLacan,Ecrits,NewYork:Norton2006,p.686.

黑格爾,《精神現象學》,賀麟、王玖興譯,商務印書館1979,p.155.

這個術語由SamoTomi闡述,TheCapitalistUnconscious:MarxandLacan,London:VersoBooks,2015.

我重新使用我對這部電影的詳細解讀,參見“TheMatrix,ortheTwoSidesofPerversion,”在https://www.lacan.com/zizek-matrix.htm.

卡爾·馬克思,《馬克思恩格斯文集》,中共中央著作編譯局2009,p.865.

MaurizioLazzarato,Gouvernerparladette,Paris:Lesprairiesordinaires2012,p.10.

GerardLebrun,L’enversdeladialectique.HegelalalumieredeNietzsche,Paris:EditionsduSeuil2004,p.311.

卡爾·馬克思,《馬克思恩格斯文集》,中共中央著作編譯局2009,p.179-180.

弗洛伊德聲稱,在分析結束時,主體的病態自我破壞被替換為普通痛苦,后者指的是我們不得不面對的平淡的力比多事實和我們的運氣——打斷了外在現實結構與實在-不可能的短路——屬于我們心理生活的又一例子。

在此,關于克服異化的主題,當Tomi強調分析過程和共產主義革命過程的并列——都是無止境的過程——他似乎錯失了要點。他如此認為的原因很明顯:因為異化作為人類的本質是不可削減的,作為克服異化的過程的共產主義必然是一個無盡的任務……然而,假如我們繼續將共產主義設想為一種全新透明的非-異化秩序,在其中集體主義的主體是自身命運的全然主人,那么前述推論不過是自我強加。但假如我們放棄這種烏托邦式的共產主義觀念將會怎樣,承認共產主義中仍然會有張力和對抗,不過是另一種秩序的張力和對抗——今日我們甚至還不能恰當地想象?

16世紀以來,"伏特加"一直是俄羅斯最硬通的"貨幣"。 20世紀90年代,葉夫根尼婭普萊特涅娃的父母在俄羅斯圣彼得堡郊區建造房子,當時9歲的她清楚的記得,父母用5升酒精含量高達96%伏特加換來了.

1900/1/1 0:00:00說到日本的美食,鰻魚飯、蒲燒鰻魚都是人們印象中的經典。肉感十足,金黃酥脆的烤鰻魚,讓人食欲大開.

1900/1/1 0:00:00文:幣圈正義哥微信公眾號幣圈正義哥電視臺曝光貝殼國際!目前貝殼國際強制鎖倉投資者80%的資產,而這80%的資產轉化礦機來釋放,為了繼續吸金,操盤手王軍又搞出了一個A網,用來刷單的.

1900/1/1 0:00:00大G在車壇已經變成神話,最近流行出一種說法: 高端富二代裝逼用大G 中端富二代裝逼用卡宴 低端富二代裝逼用蘭博基尼大G是有情懷人的玩具,玩大G的人一般都是大忙人,不是在談上億合約的路上.

1900/1/1 0:00:00# 現在去日本旅游的小伙伴很多,不過在大家傳統印象中出國旅游費用是非常高的,其實在日本東京小魚覺得住宿費可能相對比較高,吃的性價比是很高的.

1900/1/1 0:00:007月15日,在美國華盛頓白宮,美國財長對臉書擬發加密貨幣深表擔憂如果天秤幣取得成功,那么互聯網巨頭的競爭,將會從流量入口的爭奪,變為資金流轉和信用主體的爭奪.

1900/1/1 0:00:00